清代云南诗古文辞家的时空分布格局及其成因探赜—中华民族交往、交流、交融史的一个范例

许鎏源1,梁凯悦2,沈思仪3

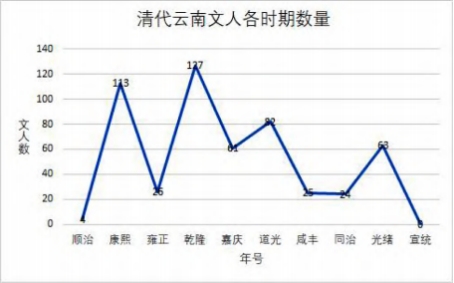

摘要:有清一代,云南不仅涌现出大批文士,还有与全国学子同台竞技时一举夺魁的袁家穀,是云南文化史、学术史上浓墨重彩的一页。综观云南古诗文,其分布情况在空间层面,呈现出地域的广泛性与不平衡性:一方面,几乎各个府域都有诗古文辞家;另一方面,又以云南府、临安府、大理府为诗古文辞家涌现的三大区域,形成了滇中、滇南、滇西三个核心诗古文辞家圈层。在时间层面,清代云南诗古文辞家以乾隆、康熙、嘉庆年间居多,呈现出了曲折式的分布特点 。清代云南诗古文辞家的时空分布虽然是文化地理现象,但非朝夕而成,背后有着复杂的演化机理,是中华民族内部交往、交流、交融的一个典范。

关键词:清代;云南;诗古文辞家;空间分布;时间分布

诗歌与古文辞,是中国古代文学的重要组成部分。在清代,有不少专治诗歌与古文辞的文学名家。如桐城第三祖之一的姚鼐,以古文辞见称,编有《古文辞类篹》,同时又善诗。云南亦多有此类人物。为更加精准的定位这些人的文学成就,我们在文中不使用文学家一词,而称其为诗古文辞家。然而,云南地处西南边陲,少数民族聚居者甚多,虽经历代开发而文教渐兴,其文名却一直为研治中国古代文学史者所忽视。事实上,清代的云南文学发展成就,无论作家、作品数量还是质量而言,均有可圈可点之处。清代云南文坛,不仅擅长古诗文辞者大量涌现, 甚至出现了侧身获誉清华储相的许贺来,跻身桐城文派的钱沣 ,高中经济特元的袁嘉穀等杰出代表,可谓云南学术史、文化史的重要篇章。同时,云南从一个少数民族聚居区,经过历代开发,能在一定程度上与中原、江南等传统文化核心区相颉颃,也可视作中华民族交往、交流、交融史上的一个典范。惜此一段史事久为学界忽略。

前人的清代云南文学研究,多侧重于文献整理与大轮廓的勾勒,少数个案研究也未对清代云南文学史的格局、成因、流变等关涉云南文学史的重大问题做出探讨。因此,我们在前人治学成果基础上,拟从时、空两个维度,对清代云南文学史的格局、成因、 流变等问题进行谈讨。这不仅可促进学界对中国古代文学发展史、云南文学发展史的认识,也可将此作为中华民族交流、交往、交融史上的一个典范。

据《嘉庆重修大清一统志》,嘉庆二十五年(1820 年)之清代云南地方行政区划,包括14个府:云南府、大理府、临安府、楚雄府、澂江府、广南府、顺宁府、曲靖府、丽江府、普洱府、永昌府、开化府、东川府、昭通府;4个直隶州:广西州、武定州、元江州、镇沅州;4个直隶厅:景东厅、蒙化厅、永北厅、腾越厅。在上述区域内,今据《新纂云南通志》中《艺文考》《文苑传》所列清代云南诗古文辞家进行数据统计。为真实客观地反映清代云南诗古文辞家时空分布的原貌,仅录入云南籍的诗古文辞家,并按照时间、空间将其分类,旨在呈现清代云南诗古文辞家分布的时空状态,进而探讨时空分布差异之原因。诗古文辞家的入选标准有二:其一为有文集传世者;其二为文集散佚或没有文集,但有文名于世者;其三为生卒年不详,但知籍贯,且有文名于世,皆予入选。依此原则,共计得清代云南诗古文辞家662人。兹据统计结果画出《清代云南诗古文辞家地理分布表》(表1)与《清代云南诗古文辞家时间分布图》(图1)。根据此二图表,可以看出清代云南诗古文辞家的地理分布的时空格局,并可结合相关史料,剖析此种时空格局产生的原因。

一、清代云南诗古文辞家分布的时空格局

(一)空间格局

表 1 清代云南诗古文辞家地理分布表

云南府 |

180 |

永北直隶厅 |

10 |

临安府 |

148 |

腾越厅 |

7 |

大理府 |

96 |

昭通府 |

9 |

丽江府 |

51 |

广南府 |

7 |

楚雄府 |

28 |

广西直隶州 |

5 |

曲靖府 |

26 |

元江直隶州 |

4 |

永昌府 |

25 |

顺宁府 |

4 |

澂江府 |

19 |

开化府 |

4 |

蒙化直隶厅 |

16 |

景东厅 |

3 |

东川府 |

11 |

镇沅州 |

0 |

武定直隶州 |

9 |

普洱府 |

0 |

从《清代云南诗古文辞家地理分布表 1》(图1)来看,清代云南诗古文辞家的空间分布,呈现出如下格局:

第一,从总体布局来看,清代云南诗古文辞家以滇西永昌府、西北丽江府,经大理府、楚雄府至滇中文化圈云南府、滇南文化圈临安府为集中分布带。这一分布带辐射滇西、滇中、滇南三个经济文化圈层,形成了以三区域为核心向周围地区扩散的空间分布格局。以该分布带为界限,该分布带以东、以北各府(如昭通府、曲靖府等),又较该分布带以西、以南等府域(如普洱府、镇沅州、顺宁府等)为多。

第二,从单个府县来看,地域分布差异显著。诗古文辞家分布最多的前三府依次是云南府、临安府、大理府等地。其诗古文辞家数量皆在90人以上,约占清代全省诗古文辞家总数的66%,是为云南诗古文辞家的密集区域。其中,云南、临安、大理 三府的诗古文辞家数量分别占全省诗古文辞家数的27.2%、22.3%、14%,充分说明了三府为云南全省之文化中心。《新纂云南通志》记载,云南府为“各群 之元首”,大理府为“西南之大群”,临安为“滇省 之名区,作边陲之保障”,曲靖府为“西南重镇”,楚雄府“云府而外,最为大群”。清代名震一时的诗古文辞家大多出自以云南府、临安府、大理府为代表的核心圈层。如云南府安宁州(今安宁市)的杨一清,省会昆明的李於阳、钱沣、陈荣昌;临安府建水州的涂大辂,同府石屏州的许贺来、许印芳、袁嘉穀等;大理府府治的杨晖吉、杨载彤等人,皆是以诗文著称于世。值得一提的是,清代云南诗古文辞家分布的地理特征,与进士分布特征基本吻合,即进士数量位列前三的,依次仍是云南府、临安府、大理府,而镇沅厅、普洱府仍是居于末位。

其他地区的诗古文辞家数量在20至50人之间,数量明显少于云南府、大理府、临安府三地。如西北丽江府、楚雄府、曲靖府,永昌府等处于相对落后状态,约占全省诗古文辞家总数的25%;澂江府、蒙化直隶厅、东川府次之,诗古文辞家数量相差不大,在10人与20人之间;其余府分布的诗古文辞家数量均在10人以下,如永北直隶厅、广南府、昭通府等九个府、州、厅的诗古文辞家总和占全省约8%,诗古文辞家较少,呈散点分布;而滇南偏西至普洱府与镇沅州几乎无一人。此外,云南各“厅”“州” 的诗古文辞家分布相较于“府”的诗古文辞家则大减。

总之 ,从诗古文辞家分布数量这一指标来看,清代云南诗古文辞家的地域分布有以下特征:一是整体分布的广泛性。除镇沅厅、普洱府两地外,其他州府均有诗古文辞家分布;二是地区分布的不平衡性。诗古文辞家主要分布在云南府、临安府、大理府,而到了景东厅、开化府、顺宁府等地区诗古文辞家数量骤降,分布体现出了较大的差异性;三是按云南之方位来看,清代云南地区形成了以云南府、临安府、大理府为中心的滇中、滇南、滇西三大诗古文辞家辐射圈,此区域之以东、以北诗古文辞家,比该区域以西、以南的诗古文辞家为多。

(二)时间格局

历史是人类在时、空两个维度中展开的活动。研究清代云南诗古文辞家的分布情况,不仅应当注重地理空间分布格局 ,还应当兼顾时间格局。兹将据《新纂云南通志》统计所得的662位清代云南诗古文辞家,以清代各皇帝在位时间为划分时间段,进行统计。

图 1 清代云南诗古文辞家时间分布图

从时间上看,云南诗古文辞家分布量呈现出了三个阶段:清初期为恢复期,清中期为发展鼎盛期, 清后期为缓慢发展期 。从整体上看,清代云南诗古文辞家数量整体差异明显,清初顺治时诗古文辞家数量较少;清中叶康熙、雍正、乾隆、嘉庆年间的诗古文辞家约占全省诗古文辞家的 62.2%,占据了整个清代云南诗古文辞家一半以上。其中康熙、乾隆在位时间均长达60 年,统治时间长,其诗古文辞家是整个清代最多的,均在100人以上;清后期诗古文辞家数均在100人以下,道光、咸丰、同治、光绪年间的诗古文辞家约占全省诗古文辞家的36.9%,反映出此时的云南的文学氛围远不如清中叶浓厚。另外,每个时段的人数波动都很大,其中以清中叶为最 。康熙、雍正两朝的云南诗古文辞家数量相差87人,而雍正、乾隆年间的云南诗古文辞家数量相差101人。清后期的人数波动虽较清中期小,但光绪至宣统年间便相差六十余人,与同时段的咸丰、同治年间相比仍有差距。

从单个年号来看 ,清代云南诗古文辞家数量,按自多至少的顺序,依次为乾隆、康熙、道光、光绪、 嘉庆、雍正、咸丰、同治、宣统。乾隆、康熙两朝之诗古文辞家非常活跃,如迟祚永、李崇阶、袁惟清、杨丽拙等人多在乾隆朝有所成就;文化远、李崇阶、何基盛、马汝为等人物主要活动在康熙朝。历朝的诗古文辞家分布也很悬殊,如顺治、康熙、雍正、乾隆 四朝的诗古文辞家呈“M”型分布,其相邻两朝的差距很大,在83人至101人之间。乾嘉间、道咸间、光宣间,云南诗古文辞家数量均呈下降趋势,且差异较为稳定,在57人至66人之间。咸丰、同治年间诗 古文辞家数大体一致。

按占比来看,康熙年间的云南诗古文辞家数量约占清代云南诗古文辞家总数的21%,而到了雍正年间 ,云南诗古文辞家数量出现了断崖式的下降, 只占清代云南诗古文辞家总数的4.9%。到乾隆年间才达到又一个的繁荣时期 。乾隆年间,云南诗古文辞家数量占清代云南诗古文辞家数量的24.1%,而在嘉庆朝,云南诗古文辞家数量又有所下降,约占全省11.6%。至清后期,道光一朝云南诗古文辞家数量,占清代全省总数之15.6%,在清后期为多;咸丰与同治年间,云南诗古文辞家较少,分别占清代全省总数的4.7%、4.5%;光绪年间又有所增加,占清代全省总数的12%;其中,宣统年间(溥仪在位仅三年)的诗古文辞家数量是清朝历代以来最少的 。从纵向梳理中可以看出,清中期,云南的文学氛围风较为浓厚,诗古文辞家峰起,但这并不意味着清中 叶的每个时期诗古文辞家数、文化氛围都优于其他时期,如中叶雍正、嘉庆一朝便不及后期道光、光绪一朝。无论是从整体分期还是单个年号来看,清代 云南诗古文辞家时间分布变化显著 ,呈现出曲折式、非线性化的特点。

二、清代云南诗古文辞家时空分布 格局形成的经济因素

文化的繁荣必然离不开经济的支撑。清代云南诗古文辞家空间分布格局,与云南经济发展的空间格局是一致的。清代云南诗古文辞家大规模出现、 集中分布于几个府域,都是经济较发达区域。反之, 诗古文辞家出现较少的区域,也是经济发展较为落后的区域 。兹将情况详述如下:

(一)立邦之本:劝课农桑

清代云南诗古文辞家,主要集中于传统农业经 济发达的地区。滇中、滇东南地区农业生产条件优 越,云南府“平地肥饶千里,有盐池田鱼之饶,金银畜 产之富,俗尚奢豪。”农业经济发达,只昆明一县的 稻谷就有红稻、白稻、糯稻等百余种,稷麦黍数种,丰厚的物产是农业经济得以发展的基础。临安府的经济作物非常丰富,“稻粱、黍稷、菽荞、麻、薏苡,以至稗八属,大略相同,而惟稻之种为最多”,单蔬菜、果实之属便有20多种,花卉类接近50种,农作物种类繁多。元江府还有再生稻的种植,在自足之余尚能供给邻省。大理府在明代的农作物已非常丰富,清代农桑更为殷富,“ 士庶有更生之乐,农桑鲜游惰之人。”其地经济能自给自足,“耕织成风,凡其衣裳饮食,皆随其地之所自出,而致其力之所能为”,农业生产呈现出一派繁荣的景象,故能得“土脉肥绕,稻穗长至二百八十粒,此江浙所罕见” 的赞誉。

反之,诗古文辞家较少的地区则属于农业经济 欠发达的地区,如广南府、普洱府等地。广南一地在康乾时期后,才开垦耕地自殖,逐渐形成村落,农业 发展缓慢。且广南地广人稀,由于荒废农耕“不愿施肥,任作物自生自长”,使得其“ 田则日脊”,故广南之农业经济发展落后。普洱府“ 山川物产之名不见于经史,开辟日渐,疆土虽拓,多属不毛,财赋所出无几。”其余诗古文辞家较少的地域,如开化府、顺宁府、腾越厅等地,情况大体如此。腾越厅“ 山多水少,土之膏腴,脊薄不一……土地狭而物产稀。”农业的不发达 ,本质上受制于先天的自然地理条件。此类地区土壤贫瘠,物产尚不足以供本县自足,其经济更难敌物产可供他县的富饶之区。

(二)富邦之道:工商相济

农为立邦之本,商为富邦之道,工为器用之资, 因此除农业外,工商的繁荣对地区经济与文化的发展也影响巨大。清代云南滇东、滇东北地区的诗古文辞家分布较滇西、滇西南为多,这一空间格局形成与基于矿产的工商业关系密切。

总体来看,滇东、滇东北等地的矿产资源较滇西、滇西南地区为富。清时云南著名矿产多分布于滇东、滇东北一带,这与云南诗古文辞家之分布遥相呼应 。如乐马(今鲁甸县龙头乡)、东川、易门(今易门县)、个旧(今个旧市)、寻甸(今寻甸县)、武定、 元江、建水、文山等地因矿成市,形成繁盛的矿产交易市场。矿产等物产资源的贸易交易促进了地区之间经济、文化的沟通交流 。而诗古文辞家聚集的三大府不仅农业发达,而且矿产资源丰富、贸易发达。 如临安府盛产金、银、铁,“有铜锡诸矿,辗转四方, 商贾辐射。”而蒙自(今蒙自市)、个旧之银、铜、锡更是闻名全国,其地贸易往来络绎不绝:“商贾贸易者十八九,土著无几”,“初因方连硐兴旺,四方来探者不下数万人”。大量商贾至此开采、贩卖物资,促进了当地的人口流动与经济发展,在一定程度上对临安府之文化产生影响。

大理府在南诏国时便是云南经济贸易的中心, 该地产金、银、铜、铁,大型商品交易会三月街“生易颇大,四方商贾如蜀、赣、粤、浙、桂、秦、黔、藏、缅等地及本省各县之云集者殆十万计 。马骡 、药材、茶叶、丝棉、毛料、木植、磁碾、锡器诸大宗生理交易之,至少者值亦数万”。全国大多省市的商贾在这交易马骡、药材、茶叶等大宗货物,动辄数万,以致商业经济“商贾辐奏,甲于他郡”,成为滇中一大都会 。昆明自元以后,便是云南的经济、政治、文化中心,是对外贸易与对内通道的重要枢纽 。来自各省的大商贾云集于此,“城凡大商贾 ,多江西 、湖、广客;其领当贴设质库者,山右人居大半。”并形成了地区性的商帮,在此转贩川丝、棉纱、宝石、石磺、茶 叶、鸦片等 。云南府、大理府、临安府有着丰富的物 产资源与悠久的贸易历史,加上适宜农耕,为其经 济文化上的发展奠定了经济基础。

滇西南地区的诗古文辞家虽总体上比滇东地区少,但永昌府则明显例外,甚至高于大部分滇东地区。究其原因,亦因其地资源丰富、贸易发达 。谢肇制《滇略·俗略》记载:“永昌、腾冲之间,沃野千里,控制缅甸,亦一大都会。山高水深,饶竹木鱼豕鹿虾之利,其人儇巧,善制作,金银铜铁象牙宝石料丝什器之属,皆精好甲他处,加以诸夷所产琥珀、水精、碧玉、古喇锦,洋布及鸦片诸药物,辐犊转贩,不胫而走四方,故其习尚,渐趋华饰。”另外,永昌府还是滇西入甸干道的要站,往来干道上的商贾多在此地歇脚与补给。明清滇缅贸易繁茂时,永昌府便成了滇缅贸易的主要运输口。清乾隆以后,滇缅贸易发展迅速,道光《云南志钞》载:“凡云南诸都,永昌在汉已隶版图,衣冠文物, 自古称之。土地沃饶,风俗淳美,尤为西南奥区。惟是疆域辽阔,毗连外夷,商贾丛杂,货通缅甸。”物产独特,且与缅甸接壤,是其虽地处滇西南,但经济仍能有所发展的原因。 内地对云南丰富物产资源的需求,是云南与内地交流联系的重要条件。

经济的发展能推动地方文化的进步。云南府、临安府、大理府的经济水平在全省居前列,这是三府之诗古文辞家得以在云南密集出现的关键。以滇西北经大理、楚雄、云南至临安这一分布带,经济发展处于云南前列,实力雄厚,诗古文辞家产出亦非常集中。滇西南地区经济发展大幅度落后于滇中地区、甚至是滇东北地区,故该区域的诗古文辞家数量少于滇东地区,而永昌府是一例外 。滇东北地区的经济发展水平介于两区域之间,诗古文辞家的产出数量处于中间水平。总体而言,清代云南诗古文辞家的分布与各府州厅的经济发展状况大致呈正相关关系。经济的发展对于各个地区的渗透力度不一致,在开化程度不高的部分地区,经济、文化的渗透始终不能对其产生长远持久的影响。在滇西的高寒山区,独龙族、怒族、傈僳族没有形成大规模的集市贸易,这也是形成云南诗古文辞家空间分布巨大差异性特色的重要原因。

需要说明的是,要使农业、工业、商业等因素得以发挥巨大活力,必须依赖交通。滇东、滇东北的诗古文辞家较滇西、滇西南地区为多,也离不开云南与他省的交流沟通— 即交通原因。蓝勇认为,清代云南以楚雄为界,东有昆明、寻甸、阿迷州(今开远市)、广西州等主要分布在云南府与临安府的12个交通干线与商业城镇,而西边只有太和与越州两个。诚然,滇东、滇东北之东川府、昭通府、曲靖府、广西州、广南府等地,都处于云南与外地交流的交通要道上,尤其是曲靖府,云南与贵州、甚至是京城的货物运输,曲靖都是必经之所。相对而言,该线以西之永昌府、腾越厅也是入缅所经之路,就滇西南地区而言,二府诗古文辞家数已是不少 。但滇西南之顺宁府、景东厅、镇沅厅等地诗古文辞家数量较少。造成此分布带东西差异原因,很大程度上是由于滇东地区的交通更为发达,与内地之交流较滇西地区为多。

三、清代云南诗古文辞家时空分布格局形成的政教因素

经济对文化发展虽然非常重要,但有时候也有例外。并非经济发达之地皆能成为文化名区。因此在经济之外,尚需考虑在政治、教化因素影响下形成的区域风俗。

(一)风气丕变:改土归流

清代改土归流政策的实施 ,是云南多民族交 往、交流、交融历史进程中的关键,更是中华民族多元一体格局的深刻体现,对云南诗古文辞家的时空分布格局有很大影响。

从时间上看,云南大多数地区的改土归流都是在康熙、雍正年间进行的;而从空间上看,又以雍正 年间涉及地区较多 。这为此类地区以后的文化发展、诗古文辞家的产生奠定了基础,乃此类地区康乾两朝诗古文辞家得以增多的原因之一。从空间上 看,此类地区除丽江府外,诗古文辞家较为稀少。这 是因为在改土归流政策实行之前,这些地区以“夷” 居多,对于汉民族文化的认同较弱,甚至形成一种文化隔离机制,仍然保持着少数民族特有的习性。 如广南府一地,“ 习尚俭约,男女同犁,楼居虫食,尊巫信鬼。”镇沅州一地,“猓傈蛮刀耕火耨,每岁必易其土,以养地力,三年复耕旧陇,无论贫富,室无裀褥,四季拥炉度夜,男女婚嫁不问父母,彼此爱悦,遂相配合。”再如普洱府清初以前是傣族、哈尼族、拉祜族的居住地,“ 民皆僰夷,性朴风淳,蛮民杂居”,国初改土归流之后,便“人事诗书,家习礼乐,士之游膠庠,掇科第者,风气已为之一变。”其他改土归流地区情况也大致如此。开化府本鲜有通文字者,自改流以来,“学校渐开,习俗渐改”。昭通一地,在“改土归流”后得以“ 以蛮夷渊薮一变而为文物之邦”,成为了滇、川、黔三省经济、文化交汇重地,“百货云集,为迤东繁盛之区。”可见,改土归流以后,中原文化才在此类地区逐渐传播开来。

如昭通地区诗古文辞家较少,很可能与昭通地区在明代为土司属地,开化较晚 、 自闭一隅有关。《昭通县志稿》记载:“ 昭处滇边,开化较晚。时国家以科目取士,地方俊彦多肄习八股试帖,为猎取功名之具。既得矣,则入仕途,吏治婴心,谁复勤于著作?至久困场屋者,犹不知变计,碌碌无所表现。兹编艺文,求其研究经史之儒,杳不可得。” 昭通因处滇边,开化晚,故少有文学著述。丽江改土归流较晚,但诗古文辞家分布却处于全省第四的次发达地区,除了是茶马古道必经之地外,还得益于行政区划的调整。乾隆三十五年(1770 年),教育发达的鹤庆、剑川两地划归丽江府管辖,丽江府的诗古文辞家也大多出自两地,拉高了丽江府整体的文化文学水平。

总之,改土归流这一制度对于云南地区的民族融合影响巨大,无形中改变了云南民族的分布状况,更影响着云南文化分布的空间格局 ,使得大部分文化底蕴不深的少数民族由“骎骎乎有日上之势”。

(二)向慕华风:兴文重教

清代云南诗古文辞家以云南府、临安府、大理 府所构建起来的中心体系,形成了以三个核心圈层 辐射周边的层级模式,这与三府文教事业所发挥的 潜移默化作用是分不开的 。三府一向重视文化教 育,文风极盛 。这体现在书院、义学的兴办,以及当地、外来士绅共同对文化的倡导。

据《新纂云南通志》载,在明代时大理、临安、云南、曲靖、丽江、永昌等府便已有书院设置。到了清代,由于政府的提倡,滇内除邻接缅甸、老挝、越南的几个州县外 ,大部分府州厅都实现了书院覆盖, 而云南、临安、大理三府书院的设置仍居于全省前三,很好地承袭了前代的教育资源,尤其是昆明(今昆明市)一地,早在元代就已“首建孔子庙,明伦堂, 由是文风稍兴”。[20]康熙二十四年(1685年),建“育材书院”。雍正九年(1731年)重建五华书院的“每秋榜中式率三十人,少亦二十人云”。 光绪十七年(1891年)建“经正院”。昆明这三个书院在学养、学制,资金与藏书量方面都可算作云南书院的代表, “ 户习诗书”之称名不虚传。临安虽“汉夷杂居,较他郡为难治”,但其文名有盛无衰,科第人才能盛于诸群, 得“ 诗书之群”、“文献之邦”、“滇南邹鲁”之美誉,书院在其中发挥着不可估量的作用。 良好的文化氛围为诗古文辞家的出现提供了内在驱动力和潜移默化的精神熏陶。诗古文辞家分布多的圈层地区,文风之盛由来已久。

康熙平定“三藩之乱”后,云南的教育得到稳定发展。据统计,清代云南重建、重修书院总计217所,其中康熙、雍正、乾隆年间所修书院数居于历朝前三,分别修了50、35、47所。这使得“一时登贤书 者皆知名士,赴礼部中式十人,选大令、就博者又数 十人,皆前滇省所未有。”但需说明的是,虽然云南 书院在雍正朝步入正轨,但其诗古文辞家数量居然 处于清代历朝倒数第五。这除了因其在位时间很短 外,还与雍正年间大兴文字狱,文网之严密有关 。

义学主要是为少数民族而设,起到“ 开化夷民”、“兴教化,变风俗”的作用。义学之设在一定程度上提升了云南文化的整体水平,“滇省夷多汉少, 鲜事诗书,义学之设,视他省为尤急,在乡义学又视在城为尤急。” 因此,义学之设在云南尤为紧要,是改变少数民族风俗文化的重要手段。

由于地区发展不平衡,清代云南省内既有文教 粲然之区,也有土风浓郁之地 。据《滇略》记载:“惟云南,临安、鹤庆、永昌诸郡四民乐业守法度,子弟颖秀。士大夫多才能,尚节义。曲靖、楚雄、姚安、澄江之间山川夷旷,民富足而生礼义 ,人文日益兴起”,“ 寻甸、武定、景东、沅江、蒙化、顺宁诸郡皆夷 汉杂处”,“丽江、广南、广西、永宁纯乎夷矣。”显然地方文化的文野程度深刻影响着当地的文化水平与诗古文辞家的产出 。诗古文辞家分布较多的区域,离不开大量汉民的存在与迁入。云南府有中原之风,其汉民为全省之冠,“汉多彝少,风气渐开,士雅民淳,教化易入”。大理府汉民密集,“俗本于汉,民多士类”,故“科第显盛”。丽江府下鹤庆在大批汉民入迁之后“文化丕兴,科第不乏”。这些都是汉族移民带动地方文化的实例。

如普洱是产茶大郡 ,且为茶马古道必经之所,有不少人员流动,然其诗古文辞家数量居全省之末位,很大原因是普洱少数民族众多,文化程度不高,学校教育较为落后。普洱在明代尚无学校,当地民众崇尚鬼巫,俗习淳朴。清廷一系列少数民族优待政策颁布后,云南少数民族较多的地区得到了开化与启蒙 。乾隆曾下诏:普洱府学向系夷疆,人文未盛,“其文风高下只宜因地取材,量为培养。若必求全责备,去取从严,且欲经解诗赋,事事淹通,此于大省则然,边方士子,见闻浅陋,未必尽能领会。绳之太过,大率欲从未由,转有能使心皆服”。对少数民族较多的地区因材施教,是为了“ 导其向善”,使“ 夷俗同于中国”,侧重开化与启蒙。这些政策的实施,使普洱、开化、东川等府的少数民族土司、土民子弟得到了更好的教育机会,强化了对汉族文化的认同感,如景东、墨江(今墨江县)地区文庙的建立。经义学培养出的少数民族人才也不少。如嘉庆时被称为“纳西诗人”的丽江马之龙,著有《雪楼诗抄》、《阳羡茗壶谱》等传世;乾隆时大理白族赵廷玉一家都有诗作问世。

另外,诗古文辞家分布较少的其他少数民族众 多的地区,如康熙年间置东川府,但未设学校,云贵总督鄂尔泰以“东川府土人习读蛮书,不谙文艺,请 设立义学”;开化府设流官,建学宫。经过康熙一朝义学的设置 ,云南边疆地区的教育得到了很大发展:“边方上庶莫不有志诗书,力图上进,是以风气日开、人文渐盛,由今较昔,非可同日而语也”。故康熙年间云南文风颇盛,诗古文辞家鹊起 。在官方规定与地方推广下,儒家文化知识在云南各族人民中深入传播。

然而康熙年间义学对象并未普及普通民族群 众,且多集中在大府及腹地,边远府县义学的分布较为稀疏。如景东、蒙化、开化等地 。雍正年间新建 的义学多设在改流地区。镇沅府、普洱府均为改流后所设,其地也有义学的建立。三年、五年议准威远、东川“土人等处”建义学,习诗书。乾隆年间,陈宏谋任云南布政使,他“设义学以兴文教,以变夷风”,不止是边疆地区,即使如大郡下的小村落也受到了义学之风的沾染。如云南府宜良县的僰夷(傣族)村落,邑令李君“ 为之创设义学,招集儒生,作兴文学,而宜邑有弦诵声。”东川府下会泽县、巧家厅;普洱府下思茅厅、他郎厅等皆有义学设置 。由大府及小村落,义学的覆盖范围不断扩大,正如云南诗古文辞家分布般“星罗棋布”,这也是乾隆年间云南诗古文辞家蜂起的重要原因。到了嘉庆、道光年间,义学的设立骤然下降,据道光《云南通志》统计,嘉庆、道光年间仅建立了9所、8所义学,是义学设立的低谷期。而咸丰、同治年间的云南诗古文辞家分布更多受军事因素影响。咸丰、同治年间,历经了长达近二十年的“咸同兵乱”,以至“全省糜烂,田亩荒芜,粮册无征。”百姓流寓失所,部分诗古文辞家弃笔从商。义学遭到了大规模的破坏,在战乱中毁于一旦的义学达到了350所。崇正书院、九峰书院、石屏龙泉书院、秀山书院等均遭到了兵燹。光绪年间是义学的恢复期,在原来义学设置的基础上进行了修葺与重建,诗古文辞家数量又有所上升。

士人的兴学施教同样对云南文化繁荣起着重 要作用,他们一定程度上改变了云南信息滞缓的弊 病,促进了云南文风与学风的繁盛。

从时间上来看,据《新纂云南通志》载,清代总 督、巡抚、布政使等文职省官,在康熙、乾隆两朝最 多,道光、光绪、嘉庆年间次之,咸丰、雍正、同治年 间最少。封疆大吏有化导士子之职,外来文职省官 与清代各个年间情况的诗古文辞家分布情况相吻 合,可见外来人员的兴学施教对于云南文化发展的 重要性。如康熙年间学政孙缵功、魏方泰;雍正年间 鄂尔泰、尹继善、陈宏谋,兴办义学,改建书院,颁发 学官,令当地少数民族子弟亦得入学就读 。如雍正九年(1731年), 云贵总督鄂尔泰改建昆明五华书 院,“购置经史子集万余卷,选士课读”,使当地文 化氛围焕然一新。雍正十二年(1734 年),云南布政 使陈宏谋“购置经史,分贮各学及书院中,檄取各属 有道之士人入院肄业,设定馆课,不得专用书艺,兼试古学表策论疏,以广造就,滇中士子自是蒸蒸向学。”陈宏谋在云南任职期间,云南义学的数量在短时间内迅速增长。《清史稿》称:“其后边人及苗民多能读书取科第,宏谋之教也。”[27]到乾隆二年(1737年),云南已建义学七百余所 。此外,李登瀛、阮元、汪如洋等,皆对云南之社会经济发展有很大的影响力。清代在任云南各府厅州县的职官中,康熙、乾隆两朝之文官亦高于其他时期,这也可用来说明为什么这两个时期,云南的诗古文辞家大量涌现。

从空间上来说,本地士人与外来人员对云南文化教育事业的促进作用在诗古文辞家分布多的地方尤为明显 。如临安石屏一地,其教授、训导、学正等任教职的文士占了众多文士官员的 54.2%。这些教职人员对石屏教育文化乃至各地文风之繁盛均作出了很大的贡献。石屏许印芳历任昆明、昭通、大理等地教授,五华书院兼院,经正书院山长,为云南的文化教育事业作出了巨大贡献,“ 滇南文风赖以不堕”。其才气与诗作受到王先谦大加赞赏,为云南不可多得的人才。其学生经济特状元袁嘉穀及钱用中、李坤、秦光玉、熊廷权等人皆名震一时。薪火相传,他们的执教讲学是云南文化人才得以产生的源源不断的动力。

大理府、云南府文士官员的施教作用也很明显,大理彝族学者高奣映致力于云南的文化教育事业。他广收门徒,学生成进士者22人,中举者47人,故称其“桃李满南中”。 同治间岑毓英驻大理偃武修文,振兴学校,重建敷文书院。乾隆年间宁州刘大绅曾任五华书院山长,课徒颇多,诗文名著一时,桃李丰硕。嘉庆间庶吉士杨桂森,曾执掌昆明崇正、育才、五华书院;举人张舜琴曾任昆明育才,经正两书院监院。光绪年间陈灿,历守澂、楚、顺三群,整顿“ 凤山三书院”。平彝(属曲靖府)卫学在兵燹中“庙宇倾攲,人才失其教育”,蔡毓荣以总督身份“捐金五十,重修旧址”,其他官吏也纷纷响应,最终文庙得以修复 。官吏与乡绅的兴学施教,形成了云南各地区浓厚的学习氛围,尤其是临安、云南府等地。他们对其他府州地区的文风也有促进作用。孔兴询为丽江文风的开化作出了重要贡献,“今人识礼义,习诗书,皆公之力也。”魏方泰毅然廓清丽江文体文风,使得“士习丕变”。在鄂尔泰、陈宏谋等封疆大吏与刘大绅、许印芳等滇中名士的双重推动下,云南的文风为之一振。

四、馀论

云南地处西南边绝徼,学术文化进展较中原为迟,总体而言,云南长期不属于中国学术文化的核心区。在中国古典学术集大成的清代,其学术文化 情况如袁丕钧《滇南文化论》所言:“清代学术凡有三变。顺、康以下降,多持朱、陆之争。乾、嘉而后,为汉、宋之辨。道、咸而后,又有今、古文之议。其议论著述亦可谓多也。吾滇僻处一隅,而是三者皆无与 焉,古有清一代其可纪者,独文章之士耳。”袁丕钧所论,以史事细节而言未必尽合,然就全局而言,大体如是。

尽管如此,这些文章之士仍应受到足够重视。因为他们的出现,不仅是中原文化影响所至的结果,也是当地有识之士奋发图强的成就。相对于中国东部平原地带,云南由于地处西南高原,更兼崇山峻岭,云南本地人与外地交流颇为不便。但是,无论是自外入滇者,还是定居云南本地者,在云南学术文化的发展上都在努力突破地理空间的局限。他们率先在地势较为平坦的山间坝子、五方辐辏的交通要道,努力发展经济,兴学设教,或者间关万里, 远涉江湖弘文求教。特别是连续元、明、清三代,云南在行政区划上属于中央政府直接统辖的行省,经济、学术、文化发展的进程较以往历史时期更为迅速。在此期内,云南不仅在自然条件较好、交通条件较便之地形成了自己的文化核心区,而且呈发散态势,由文化核心区向周边地区扩展。

在这样的背景下,清代成为云南在中国古代时期,地方学术文化发展的高峰时期。这一时期,云南当地较前代涌现出更多的擅长诗古文辞的学者,而且分布范围更广,质量更高,在某些方面甚至可以和文化进程较早地区一较高下。例如,《云南丛书》中共收著作208种,而明人著作只有30种。又如,明末清初的诗僧担当,虽然是中国书画史上的代表人物,但在其生活的时代,云南以外并无盛名,仅少数人知晓;尽管杨一清入阁辅者,但如此类者,有明一代尚不多见。而到了清代,云南有中博学宏词科并两入翰林的张汉,有获誉“清华首选”“清华储相 ” 的开风翰林许贺来,有与纪晓岚同年、编篹著名古文选本《古文笔法百篇》的李云程,有参与枢机、师事姚鼐、名标书史的钱沣,有成就人才甚众、史称近古豪杰的许印芳,有大魁天下、国士无双的袁嘉穀,有跻身清代《诗经》学名家之列的方玉润等人。他们都是云南学术文化史上的一代人杰,且在清代的云南各个时期相继出现,可谓人才辈出。

地方文化发展带来的,是民族文化共同心理的紧密凝聚。吴仕民等人在回顾自秦汉至明清的历史史后指出:“祖国的统一是建立在各民族经济文化的相互依存、相互促进的基础之上的。”“ 由于中国传统文化精神的影响,中国境内许多民族虽然起源不同,地域不一,但都认同中华民族共同的文化,形成了文化上的整体意识。”在作为中国古代文学主体的诗古文辞领域 ,清代云南本地学者成绩不俗,即为清代中华民族各民族进一步融合,使生活在边疆地区的各民族也认同中华民族共同文化,形成文化整体意识的一个典范。云南虽地处西南边陲,文风晚著,然而自汉武帝时期起,云南本地便有负笈中原,学通一经或数经者。清代改土归流后,由于政治上同中央朝廷的联系更加紧密,文化上也向传统文化核心区进一步靠拢 。清代,云南省内各州县广设学宫,外地学者也因或游历、或仕宦等原因赴滇讲学,再加之当地有识之士的奋力提倡,故清代云南人文鹊起。据《云南通志稿》(道光)卷七十九记载:“滇虽僻处西南隅,庙学之设遍于境内。”又据同志卷八十二又记载:“(书院)滇省郡邑罔不备矣。……前布政使陈宏谋又令通省乡村创立义学。洵所谓学校如林,庠序盈门也。” 因此,云南一省学风丕变,在云南府、临安府、大理府等地,甚至出现文教灿然的局面。此皆清代云南各民族认同中华民族共同文化,形成文化整体意识之标征。

据此可知,云南虽仅一省之地,却与全国历史大势关系紧密;诗古文辞,虽仅学术之一方面,而同样与云南一省之学风关系紧密。研究清代云南的诗古文辞家,有益于学术进展,亦可作为施政之资鉴,这也是研究题目的价值所在。